こんにちは。みずかげ製作所の小杉です。

今日は、先日社内で開催した勉強会の内容をもとに、多くの学生・社会人が意識しているであろう「成長」についての考えをお届けします。

普段は社内向けに話していることですが、せっかくなら言語化して、社外にも共有してみようと思いました。

あくまで一つの考え方として、どこかで誰かのヒントになれば幸いです。

まず成長ってなんだろう?

今回の勉強会で、最初に全員に聞いたのがこの問いです。「あなたにとっての成長とは?」

- できなかったことができるようになること

- 物事の見方が変わること

- 新しいことを始めること

いろんな意見が出ました。もちろんどれも正解です。

ただ、うちの会社ではひとつ、成長に対して明確に持っている定義があります。それは——

試行回数を積み重ねることこそが、成長である。

という考え方です。

正解より、回数を。まずはやってみること

最近、社内のタスクの進み具合を見ていて感じるのは、

「1つの仕事にかける時間がちょっと長いな」ということ。

理由を探っていくと、

「正解を出さなきゃいけないと思い込んでいる」

「合ってるか分からずに手が止まる」

そんな気持ちが背景にあるのではないか、と感じました。

でも実際には、1〜2年目の初心者であれば正解なんて出せなくて当たり前なんですよね。

僕自身もめちゃくちゃ考え込んでタスクに時間をかける人です。

遅いって言われ続け、それでもなかなか直せなくて…という状況です。

だからこそ、今はこう思っています。

とにかく手を動かしてフィードバックをもらう

この回数を積み重ねることこそが、最速の成長ルートなんじゃないかと。

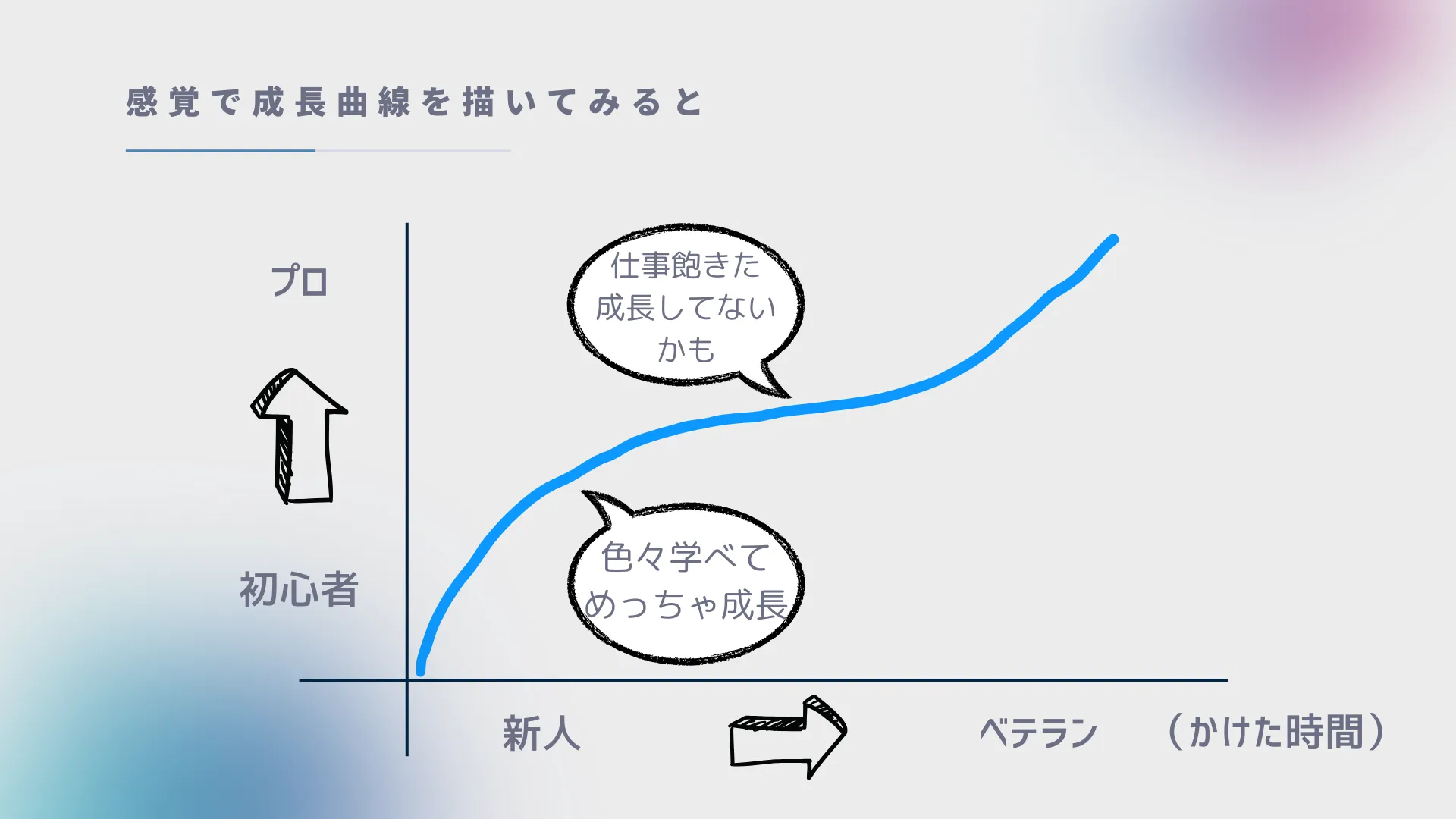

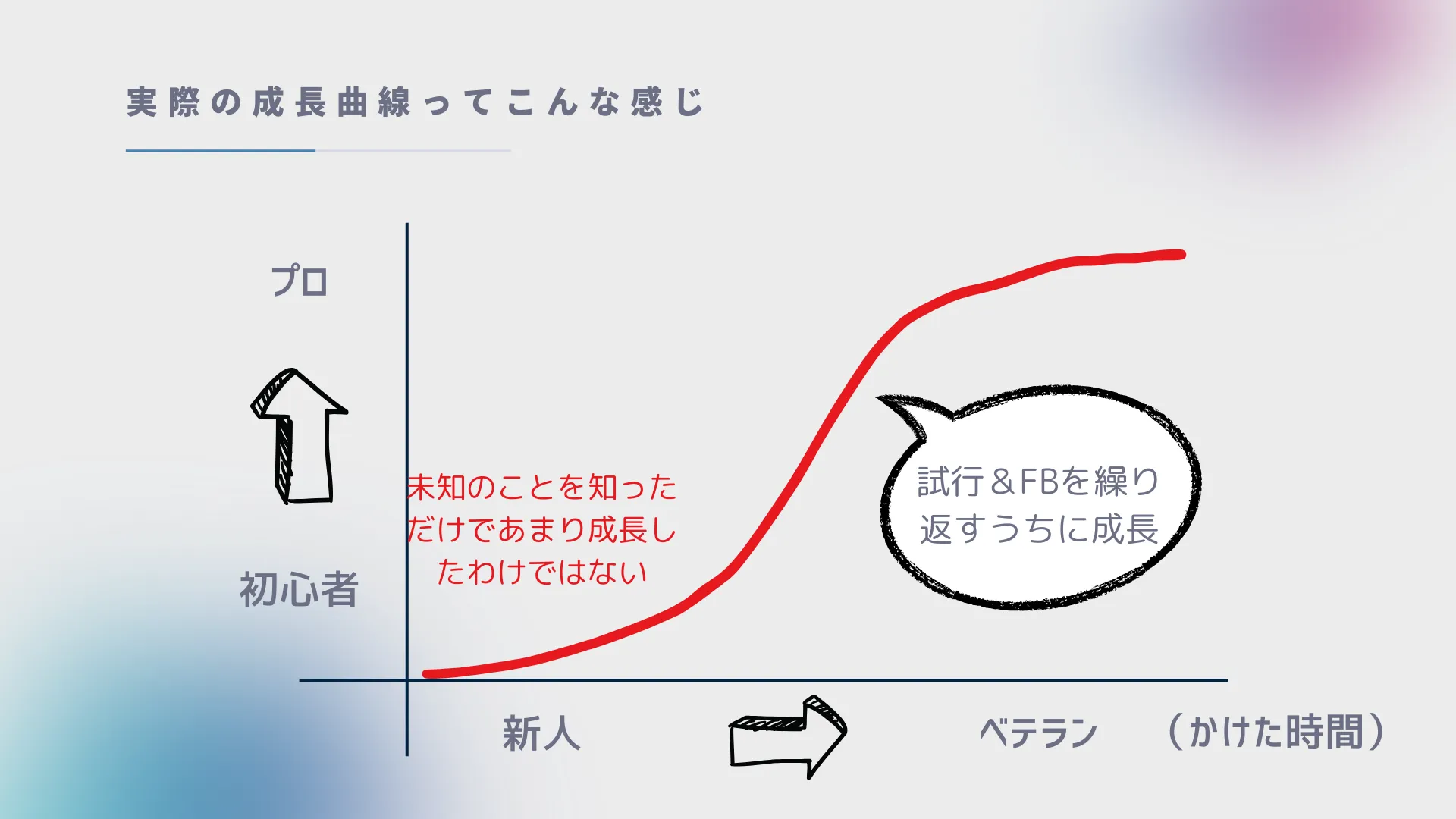

感覚としての成長と実際の成長はズレる

成長には「実感できる時期」と「実感できない時期」があります。

最初の数ヶ月って、覚えることがたくさんあって、「めっちゃ成長してる!」って感じやすいですよね。

でも2年目、3年目になってくると、「最近、何も成長してないかも…」って感じる人も増えてきます。

でも実は、その“停滞感”がある時期こそが、本当は一番成長してるタイミングだったりします。

理由はシンプルで、フィードバックが多く入るから。

【試行→修正】のループが最も活発に行われているからなのです。

ですから僕は、「成長してない」って感じる時期が実は一番伸びてる時期かもしれないと思っています。

もちろん、今回の成長曲線は練度と時間の軸から見た単純なモデルです。

モチベーションや業務環境によっても大きく変わることを忘れないようにしましょう。

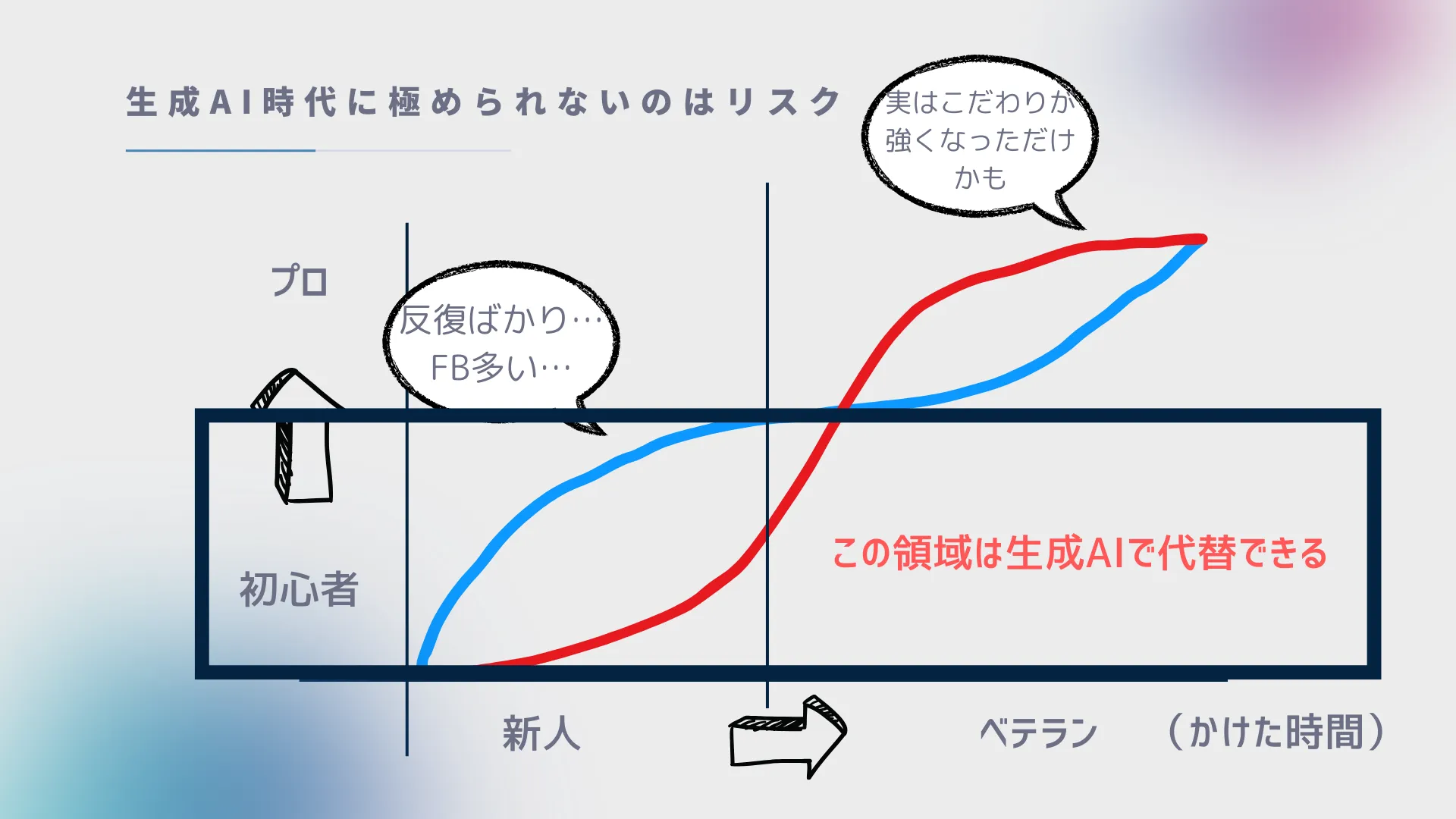

生成AI時代は「停滞」を繰り返すと置き換えられる?

もうひとつ、今の時代に考えておきたいことがあります。

それは生成AI(ChatGPTなど)の存在です。

今や、ちょっとした文章作成やデータ整理の業務は、AIにお願いすればすぐに実行してもらえます。

つまり、「ちょっとできる人」や「初心者レベルのスキル」は代替されてしまうという現実。

何が言いたいかというと、

「試行とフィードバック」の反復を経て深めた力こそ、これからの時代に必要なスキルになる。

ということです。

停滞していると「この仕事向いてないかも」と感じて、転職をするパターンも目立ってきています。

もちろんそれは悪いことではありません。

ただし、何度も短期間の転職を繰り返していると、本物の成長を遂げられずに取り返しのつかないことに…ということもありえます。

一度立ち止まってみるのも良いかもしれません。

自分のスキルやキャリアに対する客観的な視点が、AI時代の私たちにとって、武器になるんじゃないかと思っています。

マネジメントとは、「成長の実感」を与える仕事

逆にマネジメント側にもすべき役割があります。

リーダーにとってこれからもっと大事になるのは「お膳立ての力」だと思っています。

つまり、メンバーが自分の仕事を通じて「ちょっと前に進んだかも」と実感できる環境をつくること。

この実感を感じられないと、どんなに本当は成長していても、人は折れてしまうことがある。

だから僕たちマネジメント層には、こういう問いが必要だと思います。

メンバーが“成長している”と感じられる場を、用意できているか?

これは、僕自身が毎回自問していることでもあります。

最後に:試行と改善のサイクルを止めないこと

いろいろ話してきましたが、結局のところ僕が一番伝えたいのはシンプルです。

まずやってみること。そして、試行を止めず、回数を重ねること。

成長って、派手な変化じゃなくてもいいんです。

1日1つ、1週間で3つ、「これをやってみた」って言えることがあれば、それは確実にみなさんの力になります。

自分の成長を信じられない時期こそ、地道に試行と改善を積み重ねていきましょう!