「質問力」と聞いて、皆さんはどんな力を想像するでしょうか?

コミュニケーション力やプレゼン力と比べて、あまり語られることのないこのスキル。

しかし、私はこの“質問する力”こそが、社会人にとって、いや、組織にとって最も本質的な力の一つだと考えています。

業務で現れる「質問力」の重要性

社内での連携がうまくいかない、顧客対応がチグハグになる、提案内容がズレてしまう——。

このような“すれ違い”の多くは、実は質問不足、あるいは質問の質の低さに起因していることが少なくありません。

たとえば、営業職であれば、顧客の課題を正確に把握できなければ、本質的な提案はできません。

新入社員であれば、業務の優先順位や進め方が分からない時、適切な質問ができなければ、結果として手戻りや無駄な時間が発生します。

私たちが開発する「ハミテク歯科予約」も同様です。

現場のニーズを正しく把握できていなければ、どれほど高機能なシステムを作っても“使われないシステム”になってしまいます。

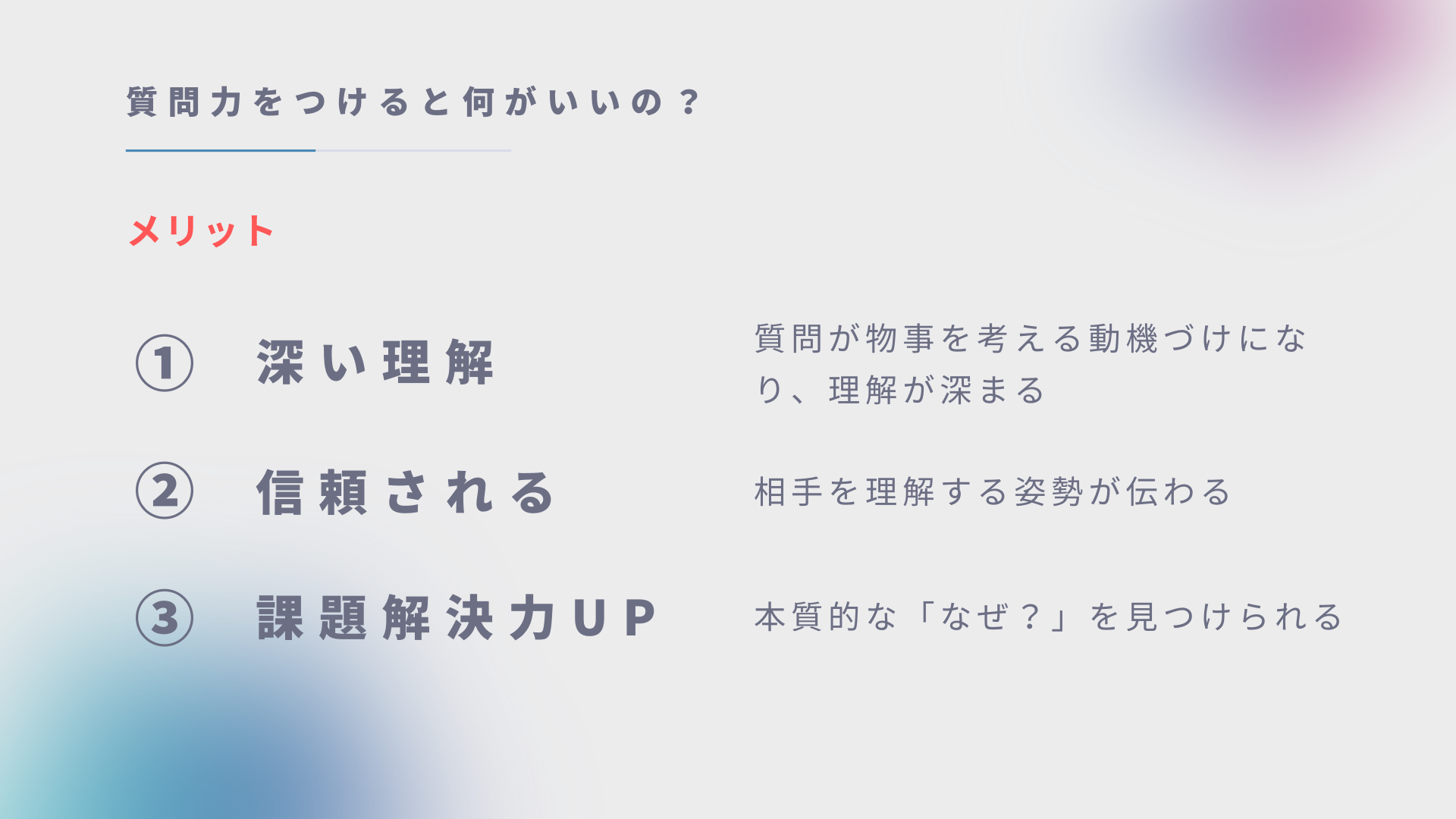

質問力がもたらす3つのメリット

質問力を磨くことで、組織や個人にもたらされるメリットは決して小さくありません。まず1つ目は「理解が深まる」という点です。誰かの説明をただ聞いているだけでは表面的な理解にとどまりがちですが、疑問を持ち、質問を通じて確認・補足を行うことで、本質的な理解へと一歩踏み込むことができます。

2つ目のメリットは「信頼を生むこと」です。質問するという行為は、相手の話をきちんと受け取り、さらに理解しようとする姿勢の表れです。その真剣な態度は、社内外問わず相手に伝わり、「この人は本気で向き合おうとしている」と信頼を得るきっかけになります。

3つ目は「課題解決力の向上」です。課題の本質に迫るには、「なぜ?」を繰り返して掘り下げる力が欠かせません。質問力はこの“なぜ”を武器にする力ともいえます。単に情報を集めるだけでなく、根本的な原因を見つけるための思考の筋肉になるのです。

質問の切り口を持つこと――3つのフレームワーク

質問は、誰もがフレームワークを活用することで確実に鍛えることができます。センスよりも、日々の実践と工夫がものを言う領域です。

以下のようなフレームワークを活用することで、確実に力を伸ばせます。

オープンクエスチョンとクローズドクエスチョン

質問の形式には、大きく分けて「オープンクエスチョン」と「クローズドクエスチョン」があります。

クローズドクエスチョンとは、「はい」か「いいえ」で答えられる質問。たとえば「作業は終わりましたか?」のように、確認のために使われる質問です。

一方、オープンクエスチョンは、「なぜその方法を選んだのですか?」や「現在どんな課題がありますか?」といった、相手に自由な説明を促す形式の質問です。

クローズドは会話の導入に、オープンは深掘りに、と役割を分けて使うと効果的です。

特に初対面の相手や、会議でまだ空気が温まっていない場では、まずクローズドで相手が答えやすい雰囲気を作り、徐々にオープンへと移行すると会話が広がりやすいでしょう。

5W1H

When(いつ)・Where(どこで)・Who(誰が)・What(何を)・Why(なぜ)・How(どうやって)

面接や商談の場でも、この視点で質問を組み立てると、バランスよく情報を引き出せます。

たとえば「ハミテク歯科予約」について理解を深めたい場合、以下のような質問が考えられます。

- When:いつリリースされたサービスですか?

- Where:どのエリアの歯科医院で主に導入されていますか?

- Who:主にどんな規模・特性の歯科医院が利用していますか?

- What:具体的にどのような機能を持ったサービスですか?

- Why:なぜこのサービスを開発することになったのですか?

- How:導入後、医院の業務はどのように改善されるのですか?

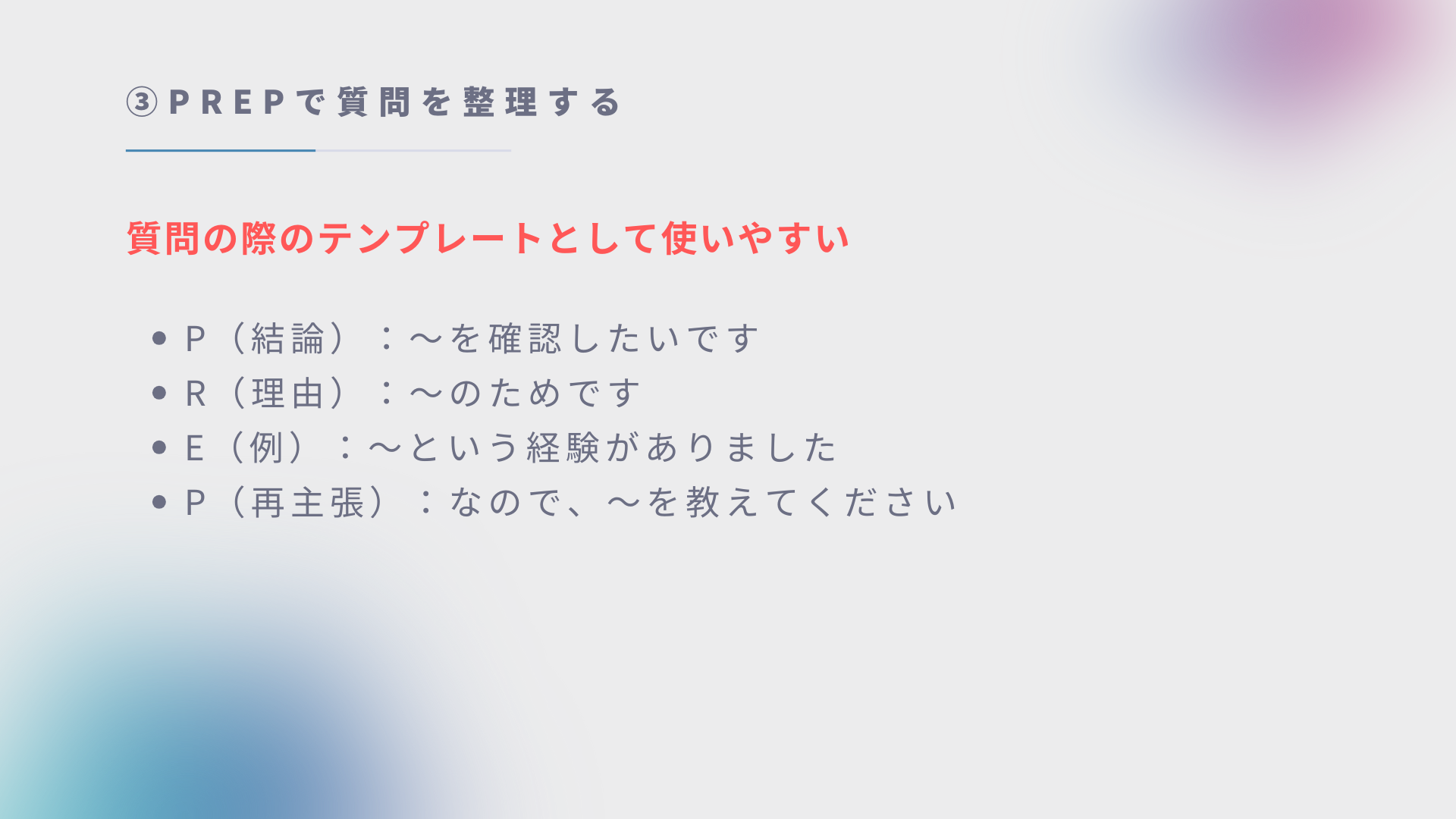

PREP法

どちらかというと聞き方のフレームワークといえます。

PREPを使うことで、質問の内容と背景が明確になり、相手にとっても答えやすくなります。また、PREPの要素のどこかが自分の中で不明瞭であれば、それが「何を質問すべきか」のヒントになります。つまり、PREPは質問の構成を助けるだけでなく、自分の理解度を可視化する手がかりにもなるのです。

「質問できる文化」が強い組織をつくる

質問力を高める際にはフレームワークと同じくらいマインドセットが重要です。

まず前提として、「分からないことは恥ずかしいことではない」という意識が必要です。質問することは理解のためのステップであり、勇気のある行動です。むしろ、誤解をしたまま業務を進めてしまうほうが、後の手戻りや信頼の損失といった大きなリスクにつながります。だからこそ、上司や先輩が「そんなことも分からないの?」と言ってしまう環境は避けるべきです。(それにも限度はありますけど)

また、よくあるのが「理解したつもり」になることです。とくに経営者やマネージャーが伝えたことを部下が鵜呑みにしてしまうと、解釈のズレが生じやすくなります。こちらも可能な限り丁寧に伝える努力をしていますが、伝えたことがすべてではありません。伝えきれなかった部分を補うには、スタッフ側からの質問が不可欠です。

さらに、組織づくりの観点では「トップダウン」と「ボトムアップ」のバランスも重要です。上からの指示だけが一方的に下に届く組織では、現場の意見や気づきが埋もれてしまいます。質問が自然と飛び交う、そんな環境が強い組織の土台になると思っています。

経営者のひとこと

マネジメントにおいて一番避けたいのは、「伝えたつもり」になることです。

そして、スタッフ側が「聞いたつもり」になっていること。

だからこそ、私は双方向の質問ができる環境づくりが重要だと思っています。

質問は、相手に興味を持つことの証明であり、組織の呼吸を整える手段でもあります。

上下関係ではなく、“関係の質”が問われる組織へ。その一歩を「質問力」から始めてみませんか?